楊 陶

(馬鋼股份公司煉鐵總廠 安徽馬鞍山 243000)

摘 要: 對馬鋼 B 高爐提煤比降燃料比比現狀和采取的措施進行了總結。

2014 年起,馬鋼 B 高爐通過近四年的不斷摸索努力,以“高爐長周期穩定順行”為核心,以降本增效為目標,不斷提高經濟技術指標。通過采取精料入爐、提高焦炭入爐粒度、上下部制度的優化調整、爐前作業管理等措施,已初步實現長周期穩定順行,但該穩定順行仍處于指標不高的狀態下的實現,與國內先進有較大的差距,主要體現在負荷及煤比較低,因此在穩定順行的基礎上不斷提高穩定負荷及煤比成為我們追求的目標。B 高爐近四年的主要指標如表 1 所示。

從表 1 中的數據可以看出,高爐的主要經濟技術指標逐年不斷提高,煤比從 124kg /tFe 提高到153kg /tFe,燃料比從 526 kg /tFe( 含爐況失常) 降低至 500kg /tFe,而日均產鐵量提升了 800 多 t。

目前 B 高爐的煤比和燃料比與國內先進水平還有一定的差距,可上升的空間也相對較大。差距即為潛力,提高煤比降低消耗,指標跨入行業先進水平就是我們技術工作者努力的方向。

1 提煤比降燃料比的措施

降低高爐燃料比,尤其是焦比是高爐煉鐵技術發展的動力。研究和生產實踐表明實現低燃料比需以精料為基礎,采用其它熱量代替焦炭在風口前燃燒放出的熱量的技術,例如提高風溫,噴吹燃料。采用降低噸鐵熱量消耗的技術,例如脫濕鼓風,低硅,提高煤氣熱能與化學能利用率,減少熱損失等。

1. 1 精料入爐

1. 1. 1 嚴格控制有害元素

Zn 負荷、堿負荷均下降,高爐入爐有害元素不斷降低。

1. 1. 2 提高入爐品位,降低渣比

從圖 1 可以看出,保持較高的綜合入爐品位,是降焦比、提煤比的重要手段。

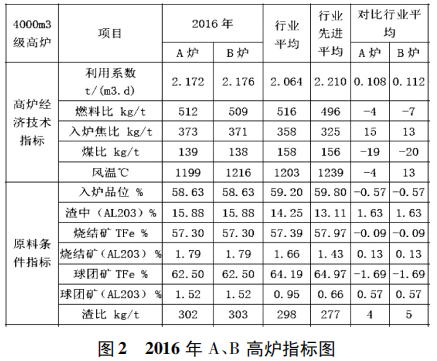

由圖 2 對比得出: 馬鋼 A、B 高爐 2016 年經濟技術指標利用系數、燃料比優于行業平均水平;煤比,入爐焦比明顯低于行業平均水平;原料條件各項指標都劣于行業平均水平。

要實現入爐品位的提高,低 SiO2 燒結技術的突破勢在必行。在燒結礦質量滿足高爐的前提下,適當降低燒結礦 MgO 也是降耗,實現低渣比的一個重要方式。目前燒結降 SiO2 及降 MgO 的一個主要限制環節均是各原料中含 Al2O3 較高,去年馬鋼兩高爐渣中 Al2O3 水平為 15. 88% 較行業平均水平 14. 25% 高出不少,從爐況對應來看,兩爐渣中Al2O3 水平上升或維持高水平期間對爐況的穩定性均有較大影響,高爐主要應對方式是提高渣比稀釋渣中 Al2O3 含量,減少對爐況的影響。因而要實現渣比的降低,降低各原燃料中的 Al2O3 含量是首先要做的。

1. 1. 3 加強燒結礦換堆管理

燒結礦換堆時,堆頭、堆尾成分波動大,主要是二氧化硅的波動大,造成燒結礦堿度波動大,大顆粒混勻礦較多,這主要是物料偏析造成的。為減少換堆時勻礦對燒結礦成分的影響,分廠及總廠通過與料場協商,制定了相應的換堆操作,同時制定燒結礦換堆預警,并通知高爐工長及時變料應對,以減小燒結礦成分波動對高爐的影響。

1. 2 提高焦炭入爐粒度

從圖 3 可以看出 A、B 爐平均入爐粒度 48. 59mm、48. 57 mm 排列行業倒數第 1、2 位,行業平均入爐粒度 51. 67 mm。

2015 年我廠平均焦炭粒度 47. 50mm,制約了爐缸活躍度改善和指標的提升。2016 年 2 月后,焦炭篩板齒間距增大后,焦炭粒度增大,入爐風量及鼓風動能提升,有力地支撐了爐缸工作的持續改善與負荷的提升。

隨著煤比的提高,高爐中的焦炭被噴吹煤粉所代替,礦焦比上升,負荷加重,高爐內焦炭數量減少,透氣性降低,為了保證高爐順行,需要提高原料的強度和篩分效果,減少入爐的粉末。在改善原料質量的同時提高焦炭質量,焦炭的粒度、熱態強度等。具有良好粒度和強度指標的焦炭,可以提高爐缸內的透液性和料柱的透氣性,是高爐接受高煤比的先決條件。

1. 3 上下部制度的優化調整

1. 3. 1 下部送風制度調整

下部調劑則是根據爐況及原燃料條件來調節風口面積、調整氣流的初始分布來保持中心氣流,保持合理的邊緣氣流。不論風口面積如何,必須保持與之相匹配的風量來維持合適的鼓風動能,使其保持在 128 kJ/s - 135 kJ/s 的水平,控制合適的回旋區大小,避免過高或過低的風速及鼓風動能對回旋區焦炭的影響,實現合理的煤氣流初始分布,通過上下部調節達到“上引下吹”的效果。

1. 3. 2 趨勢化管理,優化上部制度

上部裝料制度對各檔位的負荷和計算落料點位置調整變化后進行持續跟蹤,不斷摸索各檔的負荷變化梯度,并結合理論計算及十字測溫各環帶的溫度變化找出之間的對應性,為上部調整提供依據,找出適合自身原燃料條件的調整基準。

“平臺 + 漏斗”的布料模式下,保持合適穩定的平臺寬度及漏斗深度對中心與邊緣氣流的穩定及合理分布至關重要,特別是隨著負荷增加煤比的上升后對邊緣的影響也會變大,平臺不穩定更易出現氣流不穩定,通過對上部調整建立趨勢化管理,探索各檔位負荷變化及礦焦角差和礦焦距爐墻的距離,逐步找到了合適的負荷分布及角差和距爐墻距離,為保證中心與邊緣氣流邊緣負荷不宜高出中心負荷過多,同時煤比上升對邊緣氣流影響加大,加大角差及減小礦焦距邊距來調整中心與邊緣氣流的分配相對合適穩定但調整幅度不能過大,漏斗區域負荷適當加重來穩定控制次中心溫度保持中心氣流的集中、中心不過大; 通過調整平臺寬度,逐步擴大礦批,保證爐腰焦層厚度,逐步實現氣流的穩定。隨煤比上升平臺仍需進一步拓寬,從調整整體效果來看爐況的穩定性更好,在燃料比維持的前提下,煤比達到月均 153 kg /tFe 以上最高達到月均170kg /tFe。

1. 4 爐前作業管理

爐前出鐵是高爐冶煉操作的一個重要組成部分,以穩定、均勻出盡渣鐵為目標。B 高爐出鐵長期存在渣鐵欠均勻、出鐵時間偏短現象。渣鐵處理不穩定對爐況的穩定及爐溫平衡帶來一定影響。

長時間不見渣會引起風壓波動,下料不暢,嚴重時會造成氣流波動,渣皮脫落,影響高爐順行。

從 2017 年開始縮小鉆桿直徑 5 - 10 mm,出鐵時間明顯增加,出鐵爐次有所減少,維護鐵口的同時促進區域活躍,保證渣鐵均勻穩定的從爐內排出; 放寬來渣時間要求,減少堵口重開,重疊過渡的情況,盡量保持鉆桿使用的穩定,鐵口有漏點或卡焦及時調整大鉆桿使用,爐缸工作不均勻對倒出鐵與循環出鐵靈活調整。

2 效果

馬鋼 B 高爐通過一系列優化操作管理措施,高爐穩定順行較好,各項經濟技術指標有較大的提高,煤比 2017 年 12 月份達到了 170 kg /t,燃料比基本穩定在 500 kg /t 左右,其中 2015 年 6 和 12 月份進行焦炭品種轉換,為保證高爐穩定主動退負荷,焦炭品種轉換前后進行休風調整風口面積對個經濟技術指標產生一定影響。具體經濟技術指標如表 3 所示。

3 結論

精料入爐、提升品位、降低渣比是保證高爐煤比穩步上升的前提; 在不打破原有原燃料保供條件下,轉變思路調整部分焦炭篩齒間距提高焦炭粒度,加快中心料柱的置換速度,改善爐缸工作狀況、提高中心氣流穩定性,對指標提高創造有利條件。

裝料制度上采用“平臺 + 漏斗”模式,對上部調整建立趨勢化管理,根據爐況及原燃料條件進行下部調劑,保持合理的邊緣氣流,為不斷探索調整優化提供有利支撐。

加強出鐵制度的管理及跟蹤,結合兄弟企業的經驗及時調整,以出凈渣鐵為原則保證出鐵時間,根據實際情況動態調整。

參考文獻

[1] 朱任良. 寶鋼大型高爐操作與管理[M]. 北京: 冶金工業出版社,2014

[2] 馬丁·戈德斯,瑞納德·尼奧等. 現代高爐煉鐵[M]. 沙永志( 評) . 北京: 冶金工業出版社,2016

[3] 惠志剛,丁暉. 馬鋼新區 4 000m3高爐提高煤比實踐[J]. 煉鐵,2009,4

[4] 吳宏亮,凌明生. 馬鋼 4 000m3高爐布料模式調整探索[J]. 煉鐵,2016,4