今年夏天,美麗科學(xué)作為協(xié)辦方,參與了由全球特種化工企業(yè)贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)和鳳凰網(wǎng)主辦的“發(fā)現(xiàn)化學(xué)之美”攝影大賽活動(dòng)。十一長假之后,我和大賽獲獎(jiǎng)?wù)邨钪呛啤ⅧP凰新聞客戶端的主筆唐駁虎老師一同來到位于德國埃森市的贏創(chuàng)總部,近距離感受這家具有悠久歷史的化工公司的企業(yè)文化,并深入了解贏創(chuàng)創(chuàng)新中心Creavis如何為這家企業(yè)在全球化時(shí)代源源不斷地注入創(chuàng)新活力。此外,我們也參觀了關(guān)稅同盟煤礦遺址(該煤礦也與贏創(chuàng)的歷史相關(guān)),參觀經(jīng)歷讓我有很多感悟,也激發(fā)了我的好奇心。于是在查閱了很多資料后,寫下這篇總結(jié)文章和大家分享。

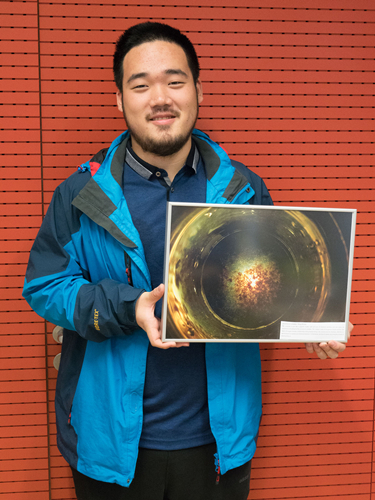

本次“發(fā)現(xiàn)化學(xué)之美”攝影大賽的獲獎(jiǎng)?wù)邨钪呛坪退淖髌?/span>

關(guān)稅同盟煤礦的昨天和今天

關(guān)稅同盟煤礦遺址是少數(shù)必須在專業(yè)講解員引導(dǎo)下參觀的博物館之一。走進(jìn)這個(gè)遺址仿佛回到了過去。這是一種非常真實(shí)的體驗(yàn),遺址與過去不同的只是機(jī)器并沒有運(yùn)轉(zhuǎn),沒有讓人窒息的灰塵,也看不到工作的礦工而已。

關(guān)稅同盟礦井遺址,之前黑煙籠罩的礦井已經(jīng)被綠色環(huán)繞

關(guān)稅同盟1號(hào)礦井在1847年開始運(yùn)行。1932年,關(guān)稅同盟最后一個(gè)礦井——目前遺址的標(biāo)志性建筑12號(hào)礦井——建成,并一直運(yùn)轉(zhuǎn)到1986年。根據(jù)講解員介紹,幾十年前的德國,每天有幾千名礦工和幾千匹馬在地下工作,平均每天都會(huì)有礦工受傷,每周會(huì)有一名礦工喪命,而在地下服役的馬只有在生命最后的短暫時(shí)光才能被運(yùn)到地面,享受一下陽光。礦車從煤礦被運(yùn)送到地面后,會(huì)聚集在一個(gè)工作間卸下煤,然后返回礦井。這個(gè)工作間的噪聲極大,以至于在里面工作的人最后都會(huì)變成聾子。

講解員正在展示當(dāng)時(shí)礦井機(jī)械師修理機(jī)器的工具

煤炭運(yùn)送到地面后,進(jìn)過清洗、自動(dòng)分揀,一部分煤被運(yùn)到煉焦場,得到用于化工生產(chǎn)的原料和用于煉鋼的焦炭。長期高強(qiáng)度的采礦和煉焦對(duì)礦工的健康和周圍的環(huán)境產(chǎn)生了巨大的負(fù)面影響:礦工的平均壽命只有45歲,而當(dāng)時(shí)煤礦所在的魯爾區(qū)大部分時(shí)候都是被黑煙籠罩。50年前,生活在礦井附近的人如果要在室外晾衣服,他們必須得看風(fēng)向;因?yàn)槿绻L(fēng)把礦井的黑煙吹過來,衣服會(huì)變成黑色。

遺址展示的礦工照片

在 12號(hào)礦井關(guān)閉的31年后,關(guān)稅同盟煤礦發(fā)生了翻天覆地的變化。2001年關(guān)稅同盟煤礦遺址被聯(lián)合國教科文組織指定為世界遺產(chǎn)。2017年,關(guān)稅同盟煤礦所在的埃森市獲得“歐洲綠色首都獎(jiǎng)”(European Green Capital Award)。1961年前德國總理維利•勃蘭特(Willy Brandt)向污染宣戰(zhàn),要把藍(lán)天還給魯爾區(qū)。如今,當(dāng)時(shí)的人們很難相信的口號(hào)已成為了事實(shí)。而當(dāng)時(shí)最多時(shí)候有8000名礦工在地下工作的關(guān)稅同盟煤礦,經(jīng)過雷姆•庫哈斯(Rem Koolhaas,設(shè)計(jì)央視大廈的建筑師)等國際一流建筑師的改造,已經(jīng)成為每年吸引150萬游客的歐洲文化和藝術(shù)中心。

12號(hào)礦井

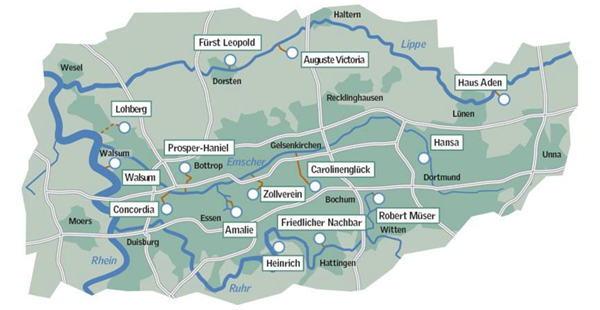

之前提過贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)與關(guān)稅同盟煤礦遺址有關(guān)。關(guān)稅同盟煤礦之前歸屬于德國最大的煤礦集團(tuán)RAG。2007年RAG將化工等產(chǎn)業(yè)分離出來,成立了贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán),而贏創(chuàng)的一部分利潤將解決煤礦關(guān)閉后礦工的安置和采煤帶來的永久性環(huán)境問題:雖然所有煤礦將在2018年后關(guān)閉,但魯爾工業(yè)區(qū)有13個(gè)水泵站必須常年不間斷工作,否則地下水將會(huì)涌入煤礦,將煤礦上方的城市淹沒。目前煤礦的永久性環(huán)境問題仍然是困擾全世界的難題,德國的工業(yè)界和學(xué)術(shù)界正在尋找更經(jīng)濟(jì)、更有效的解決方案。

德國魯爾區(qū)正在工作的13個(gè)水泵站(白點(diǎn))

圖片來源Matthias Müller,Proceedings IMWA 2016, Freiberg/Germany

煤和德國的未來能源戰(zhàn)略(Energiewende)

煤炭是一種化石能源,和其他化石能源相比,煤炭的價(jià)格最低,但卻最不環(huán)保。如果產(chǎn)生等量的能量,煤炭生產(chǎn)的二氧化碳是天然氣的兩倍。而且因?yàn)槊禾恐械某煞謴?fù)雜,燃燒會(huì)產(chǎn)生二氧化硫、氮氧化合物、粉塵和重金屬等多種污染。

煤炭工業(yè)在德國二戰(zhàn)后的快速發(fā)展中扮演了重要角色,同時(shí)也造成了之前提到的環(huán)境問題。2015年煤炭仍占德國能源總量的44%左右。到2018年底,目前德國正在運(yùn)轉(zhuǎn)的最后兩個(gè)煤礦將被關(guān)閉。除了環(huán)境因素,關(guān)閉煤礦的另外一個(gè)原因是現(xiàn)有煤礦的開采成本已經(jīng)高于進(jìn)口煤礦的價(jià)格。在德國關(guān)閉煤礦后,煤炭的來源主要將依靠進(jìn)口,但問題是如何減少煤炭在總能源中的占比?一個(gè)答案是可再生能源。

2010年德國立法部門通過了Energiewende(能源轉(zhuǎn)型)計(jì)劃,在40年內(nèi)從化石能源逐漸過渡到可再生能源。根據(jù)該計(jì)劃,到2020年德國的溫室氣體排放將比1990年減少40%, 而到2050年溫室氣體排放將比1990年減少80%–95%。這是一個(gè)非常有挑戰(zhàn)性的計(jì)劃,而且目前還沒有任何一個(gè)國家提出了可以與 Energiewende相比的計(jì)劃。對(duì)德國政客來說,Energiewende類似于美國的阿波羅登月計(jì)劃。但和登月計(jì)劃相比,Energiewende需要幾十年的時(shí)間,而且可能需要每一個(gè)德國人的參與。不管這個(gè)計(jì)劃能否最終成功,德國將為其他國家在可持續(xù)能源和治理全球氣候變化方面提供非常寶貴的經(jīng)驗(yàn)。如果說關(guān)稅同盟煤礦遺址是德國人創(chuàng)造的一個(gè)轉(zhuǎn)型奇跡,那么也許他們的Energiewende計(jì)劃也可以成為人類的第二個(gè)奇跡。

在可再生能源的創(chuàng)新方面,贏創(chuàng)發(fā)明的模塊化熱電裝換裝置(HighTEG)很有新意。如果這項(xiàng)技術(shù)可以得到大規(guī)模應(yīng)用,那么在很多能量轉(zhuǎn)換過程中產(chǎn)生的廢熱都可以得到利用,提高能源轉(zhuǎn)化的總體效率。這項(xiàng)技術(shù)也獲得了2016年德國可再生能源大獎(jiǎng)。

贏創(chuàng)發(fā)明的HighTEG熱電轉(zhuǎn)化技術(shù)榮獲2016年德國可再生能源獎(jiǎng)

煤和中國能源的未來

我國煤的產(chǎn)量和用量都在全世界排名第一。2016年,煤炭占我國能源總量的62%。和西方工業(yè)革命類似,煤炭在我國過去三十年的快速發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。但由于煤的大量使用,最近幾年也出現(xiàn)了大家熟悉和關(guān)心的霧霾等環(huán)境問題。世界上用煤第二大國是美國,但是煤在美國能源的占比要遠(yuǎn)小于中國,其中一個(gè)主要原因是美國擁有廉價(jià)的天然氣資源。而對(duì)中國,更為清潔的天然氣的成本要遠(yuǎn)高于煤,美國的方案并不適合我們。

減少煤的使用,提高空氣質(zhì)量仍然是我們要解決的問題,但中國已經(jīng)在這方面取得了一些喜人的成果:

1.煤在我國總能源中的占比在逐年減少。1980年煤在總能源中的占比為75%,而這個(gè)數(shù)據(jù)在2015和2016年分別是64%和62%。隨著我們對(duì)環(huán)境保護(hù)越來越重視,這個(gè)數(shù)據(jù)會(huì)繼續(xù)下降。

2. 我國新型燃煤發(fā)電站的能量轉(zhuǎn)化效率和排放標(biāo)準(zhǔn)都是世界領(lǐng)先的。2017年5月,美國進(jìn)步中心(Center for American Progress)發(fā)表了關(guān)于我國煤炭使用的報(bào)告。報(bào)告中對(duì)比了我國和美國的最高效的100個(gè)燃煤發(fā)電站,發(fā)現(xiàn)我國的發(fā)電站在發(fā)電效率和用煤量方面都領(lǐng)先于美國。另外,在我國低效率、高污染的陳舊的發(fā)電站正在被高效率、更清潔的新型發(fā)電站取代。

3.可再生能源在我國的能源占比在逐漸提升。中國利用可再生能源發(fā)電總量居世界第一,是排名第二國家的兩倍。2015年來自可再生能源的發(fā)電量(主要來自水電和風(fēng)能發(fā)電)占我國發(fā)電總量的24%。 2015年中國在可再生能源方面的投入也在世界排第一位。種種跡象表明,為了解決環(huán)境問題和能源安全問題,中國在可再生能源方面的投入和產(chǎn)出會(huì)繼續(xù)提高。根據(jù)國際能源署(International Energy Agency)提供的信息,中國正在穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)到2020年非化石能源占總能源比例15%和到2030年非化石能源占比20%的目標(biāo)。

一句話結(jié)語

關(guān)稅同盟煤礦在30年間的成功轉(zhuǎn)型讓我們看到從霧霾到藍(lán)天的渴望并不是夢(mèng)想;而中國發(fā)展的速度和效率(如高鐵建設(shè))讓我們相信一定可以在不久的將來找到最適合中國自己的能源和環(huán)境解決方案。